疏散星团由一群引力束缚的恒星组成,成员星往往诞生于同一分子云,具有相似的年龄和化学组成,因此被视为研究恒星形成与演化过程的理想“理想实验室”。尽管过去已有大量研究揭示了星团核心与外围的结构差异,但其内部的三维分层特征、以及这种结构背后的物理机制,仍缺乏系统性认识。

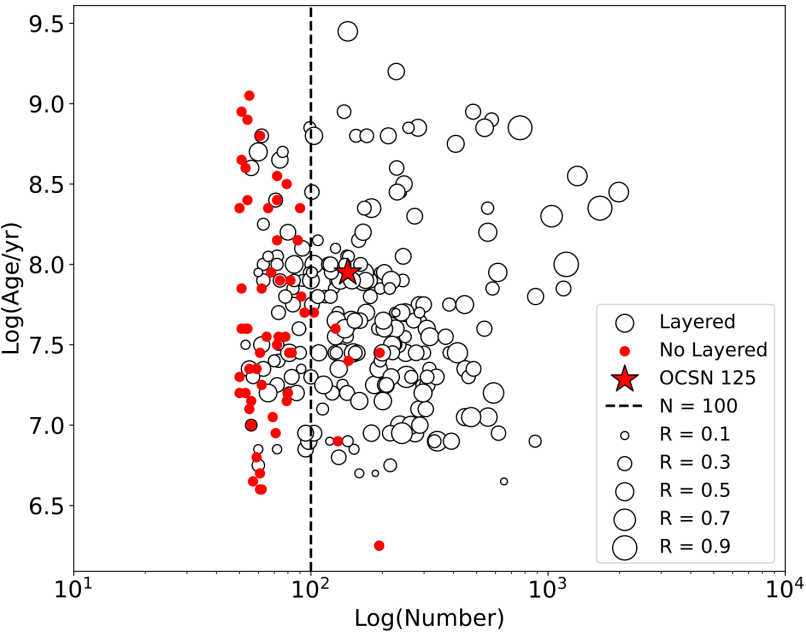

近日,中国科学院新疆天文台硕士研究生郎凯祥在导师张余研究员的指导下, 通过N体模拟方法,深入研究疏散星团三维分层结构的形成机制。研究人员分析了279个太阳系近邻的疏散星团,发现星团成员星的数量与其是否具有三维分层结构密切相关,如图1所示。该成果已于2025年发表在《Astronomy & Astrophysics》期刊(A&A, 2025, 697, A122)。

本研究通过N体模拟,从动力学角度探讨了星团内部影响三维结构形成的主导因素。研究发现,质量超过8个太阳质量的恒星通过超新星爆发和恒星风驱动引发剧烈的质量损失,削弱核心区域的分层结构。而双星系统则通过能量均分、引力扰动和动力摩擦等机制延缓核心坍缩,进一步抑制空间分层的形成。尤其在高双星比例模型中,星团的结构更趋于均匀分布,分层结构趋于消失。

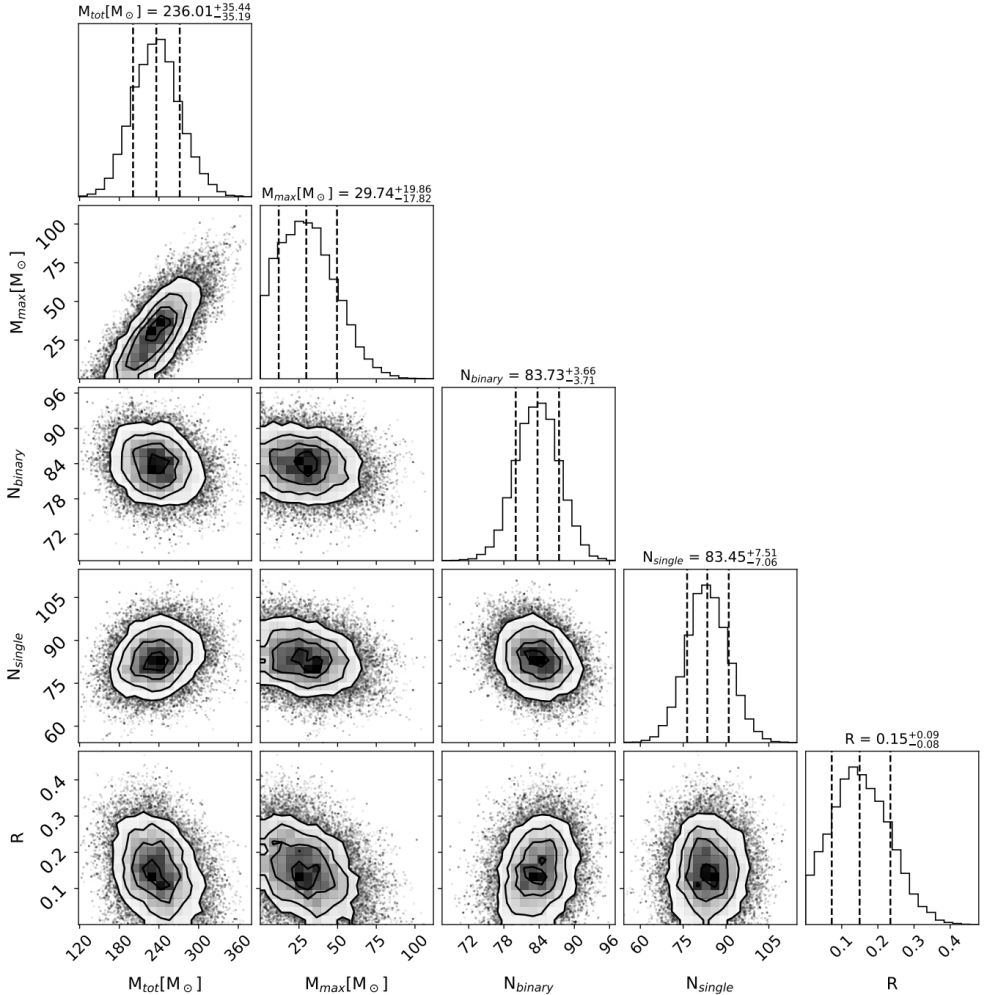

研究结果表明,成员星数量较少的星团通常缺乏三维分层结构,而当成员数超过100颗时,星团则更容易展现出清晰的分层结构。进一步的N体模拟结果还表明,星团的初始双星比例及最大成员星的质量是影响分层结构能否形成的关键因素,如图2所示。

该研究成果不仅揭示了大质量恒星与双星系统在星团空间结构演化中的关键作用,也为理解疏散星团形成与演化提供了新的动力学框架。未来在更多样本和观测数据的支持下,研究人员有望进一步验证这些模拟结果,推进对银河系中恒星系统演化机制的深入认识。未来也将研究更多星团样本,进一步验证这些理论,深化对星团动力学和结构演化的理解。

研究工作得到国家自然科学基金委、中国科学院及地方项目的支持。

图 1279个疏散星团样本的成员星数量与星团年龄及三维分层结构之间的关系。红色圆表示不具有三维分层结构的星团,空心圆表示具有三维分层结构的星团。圆的半径大小对应于三维分层结构区域的尺度,红星为标记选定的星团 OCSN 125。

图 2EMCEE参数采样,初始双星比例为 100%,模拟时刻为89 Myr的参数分析结果。第一列显示模拟星团的总初始质量,第二列显示模拟中最大质量恒星质量,最后一列表示三维分层结构的半径。其余列表示单星数、双星数,垂直虚线表示标准差在 16%、50% 和 84% 百分位处的分布。

文章链接: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202554066