近日,中国科学院新疆天文台恒星形成与演化团组博士生孟德朝在加尔肯·叶生别克研究员的指导下利用多波段观测与数值模拟,对G53分子云中的纤维状结构开展了系统性研究,首次揭示该纤维结构正处于“末端主导坍缩”过程,并在坍缩驱动下形成恒星。相关研究成果发表于《天文和天体物理》(A&A,2025, 701, A155)。

纤维状结构在分子云中广泛存在,其演化过程与大质量恒星的形成密切相关。G53作为一个活跃的恒星形成区,是研究纤维结构动力学的理想区域。研究团队基于南山26米望远镜的NH3(1,1)/(2,2)和GRS 13CO(1–0)等多波段数据,测出该纤维结构的尺度约为30 pc × 2 pc,纵横比高达15,显示出典型的细长纤维形态。

进一步分析13CO(1–0)的速度积分强度与H₂柱密度分布,研究人员发现该纤维结构两端呈现明显的坍缩特征,符合“末端主导坍缩”的理论预期。13CO(1–0)的位置-速度图显示,在纤维结构的西部(G53W),两个大质量团块C2和C4正在相向运动,并同时吸积周围的物质。这一动态图像直接印证了末端坍缩的运动学特征。

为了验证观测结果,研究团队进行了数值模拟。模拟结果表明,一个初始等温的纤维状结构在湍流作用下会首先碎裂成多个团块,随后这些团块会在结构末端发生合并。这一发现为C2与C4的相向运动提供了有力的理论支持。

此外,NH3分子谱线在G53W区域探测到一个以C2为核心的“枢纽-纤维系统”。该区域速度梯度与速度弥散呈现强相关,表明物质汇聚是驱动大尺度湍流的主要原因。更为重要的是,位于此系统中心的团块C2表现出远高于G53其他区域的恒星形成率,证明了这种特殊的纤维状结构在汇聚物质、提升恒星形成效率方面的关键作用。

该研究首次结合观测与模拟,系统揭示了G53纤维结构经历末端坍缩并促发恒星形成的完整图像,为理解大质量恒星形成环境的动力学过程提供了样本与物理依据。

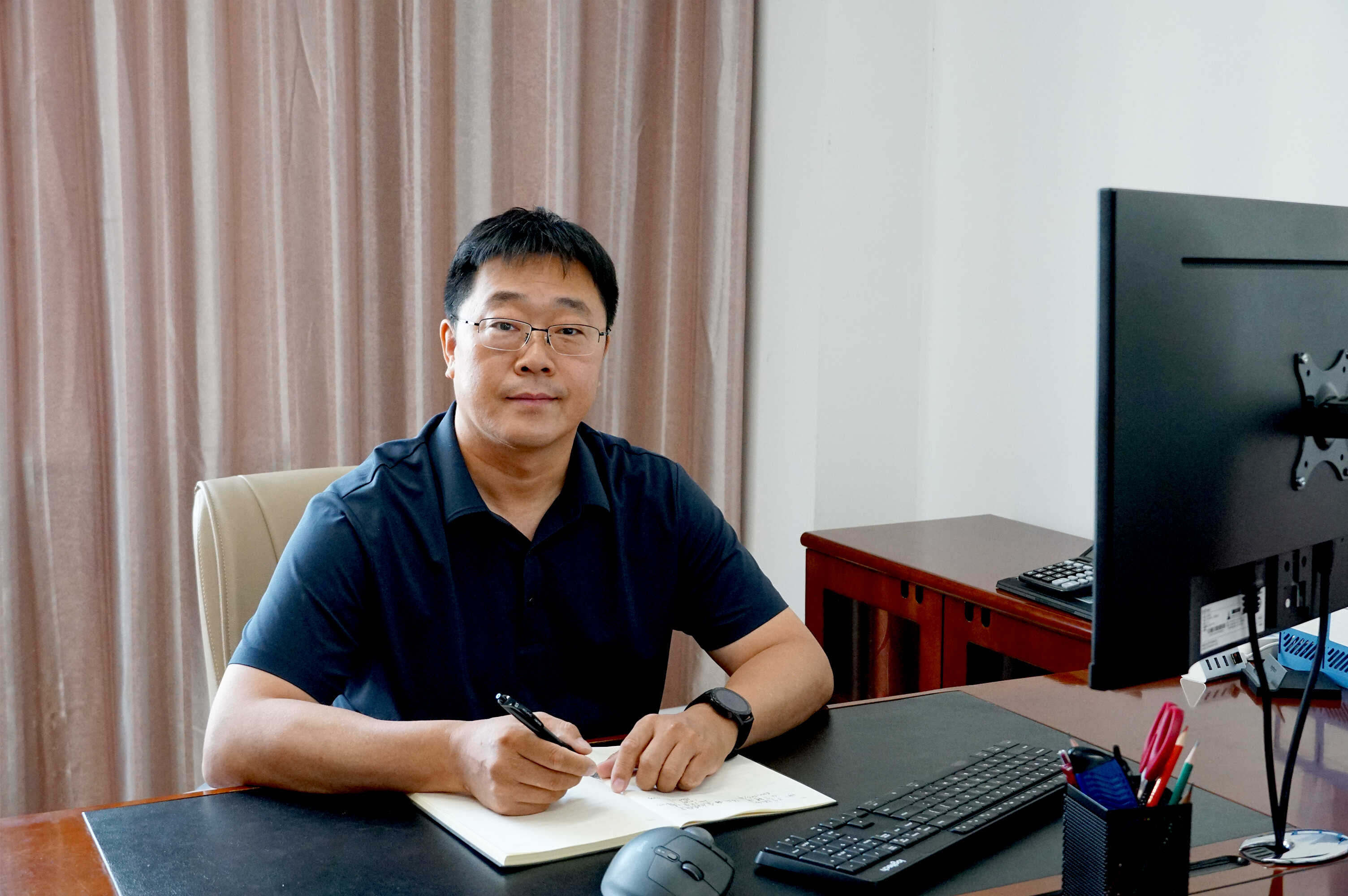

G53分子云的spitzer红外三色图。橙色的轮廓代表13CO(1-0)的积分强度

文章链接: 10.1051/0004-6361/202453390